靳姓人口2016年统计108万,主要分布在山西、河南、河北、山东、江苏、安徽、贵州、甘肃、宁夏 、四川、云南以及东三省等地。

姓氏源流

源流一

出自芈姓。 靳姓渊源 据《风俗通》、《通志·氏族略》及《古今姓氏书辨证》等所载,靳,春秋时楚地小国,后为楚大夫采邑,楚大夫靳尚之后,子孙以邑为氏。靳氏是我国北方古老姓氏。望出西河郡,治所在今山西省汾阳。

源流二

源于匈奴族,属于汉化改姓为氏。 五胡十六国时期,南匈奴民族中有改汉字单姓靳氏者。匈奴民族的靳氏一族,有靳准自立为汉天王。

源流三

朱姓改靳姓。 据《龙舒靳氏宗谱》该支靳为元朝朱姓所改。家谱在中国国家图书馆、上海图书馆等有收藏。

源流四

蒙古族,属于汉化改姓为氏。蒙哥氏族,是蒙古、满洲共有部族 ,清朝中叶以后多冠汉姓为靳氏、蒙氏、哥氏、葛氏、国氏、郭氏等,皆世代相传。

源流五

满族,属于汉化改姓为氏。 据史籍《皇朝通志·氏族略·满洲八旗姓》、《满族的社会组织》记载,满族伊拉哩氏,亦称伊里氏、伊拉礼氏、伊喇立氏,尼满氏、伊麻斯氏、后有锡伯族引为姓氏者

源流六

源于其他少数民族,属于汉化改姓为氏。今回、锡伯、仡佬、彝等民族均有靳姓。

迁徙分布

靳姓迁移源流 楚亡之后,靳氏渐次北移。长平之战前韩桓惠王时期有上党太守靳黈 。汉初有开国功臣靳歙,发迹起于宛朐(今山东菏泽)封信武侯,《史记·高祖功臣侯者年表第六》:靳强以郎中骑千人前二年从起阳夏,击项羽,以中尉破钟离眛,功侯。封汾阳侯。

西汉初,为维护统治,消除六国贵族的豪强势力,汉高祖刘邦采纳娄敬之建议,强迁六国贵族后裔和关东豪族于关中,置于中央政府监视之下,在这二十万之众中包括荆楚十八姓之中赫赫有名的靳姓。王莽时期的赤眉军起义、绿林起义等战火使关中遭受重创,靳姓人因避难、仕宦、谋生等原因,由关中播迁于山西、河南、河北等地。三国两晋南北朝时期,中原板荡,烽烟四起,中原之靳姓避战于表里山河、相对战乱少的山西,并在西河郡与原来就已很是兴旺的靳姓相融合,昌盛为靳氏西河郡望。两晋南北朝五胡乱华,匈奴、羯、鲜卑、氐、羌源源不断进入中原,山西成为汉族与少数民族杂居的北方前沿地带,匈奴汉国政权和南北朝时统一北方的鲜卑拓跋族政权都建都于山西境内。这一时期,靳氏人口相对稳定,大多保持在北方,很少衣冠南渡。南北朝在山西河北等地发现大量靳氏适应时代需求捐刻造像碑。史书记载前赵定都平阳(今临汾),匈奴屠格族靳准杀帝以后,一度壮大起来的匈奴靳姓遭受灭顶,仅留靳康一支 。 台湾知名教授靳知勤先生认为靳氏和中华所有民族一样,在三国两晋南北朝时期在北方形成多民族融合的一族。 而山西地方民间传说故事中靳准为汉族。《古今姓氏书辩证》中称靳准为靳歙靳强之后。笔者发现的其中一合上党唐代靳氏墓志铭中称墓主靳宁为车骑将军靳歙和靳准之后。那么靳准究竟为匈奴还是汉族?有待历史进一步确证。

隋唐时期,昌盛于山西的靳姓有播迁于今河北、河南、山东者。宋金元混战时期,北方靳姓有播迁于江苏、安徽、浙江甚至云南广东等南方省份者。得到一定程度发展繁衍的北方靳氏有官迁河南河北江苏安徽江西福建等地者,南宋有靳氏进士。靳贵靳元于金明昌年间(公元1190-1196年)迁往洛阳。靳元,累官奉训大夫、佥海北海南道肃政廉访司事,大德年间 1297年-1307年 任职广州;靳祥、靳德进父子由潞州(今山西长治)徙居大名府;元尚药太医靳德茂家族于金泰和年间(1201~1208年)由濩泽(今山西阳城)迁往焦作王曲直至东王封。

明初,历经元末战争20余年之后,中华大地遍地疮痍,布满了战争的创伤;加之多次严重的旱涝灾害,沧桑中原,许多地方不见炊烟,不闻鸡鸣。而表里山河的山西人口众多, 靳姓作为洪洞大槐树移民姓氏之一,从山西辽、沁、泽、潞、平阳、太原等地被分迁于河南、山东、河北、安徽、陕西等地。明清以后,靳姓逐渐在内蒙、甘肃、青海、东北,西南等地安居乐业。总之,靳氏历史如果用一句话概括的话,战国得姓,开枝散叶,汉朝初露锋芒,三国两晋南北朝礼佛发达,唐朝光前裕后,宋金元纵横中华,明清以后逐渐遍及五洲四海。

当代靳姓人口约一百零八万三千余,约占全国人口的0.08%,百家姓中排在第一百五十八位。靳氏人口主要集中于河北、山西、河南、山东、北京、江苏、安徽、贵州、四川(重庆)、陕西、甘肃、宁夏、内蒙、东三省等地。北方靳氏人口多于南方。

汉、唐时期靳氏在西河郡形成望族。宋朝初期主要分布在北方地区,南宋以后在全国各地逐渐分布开来。(曾繁兵整理)

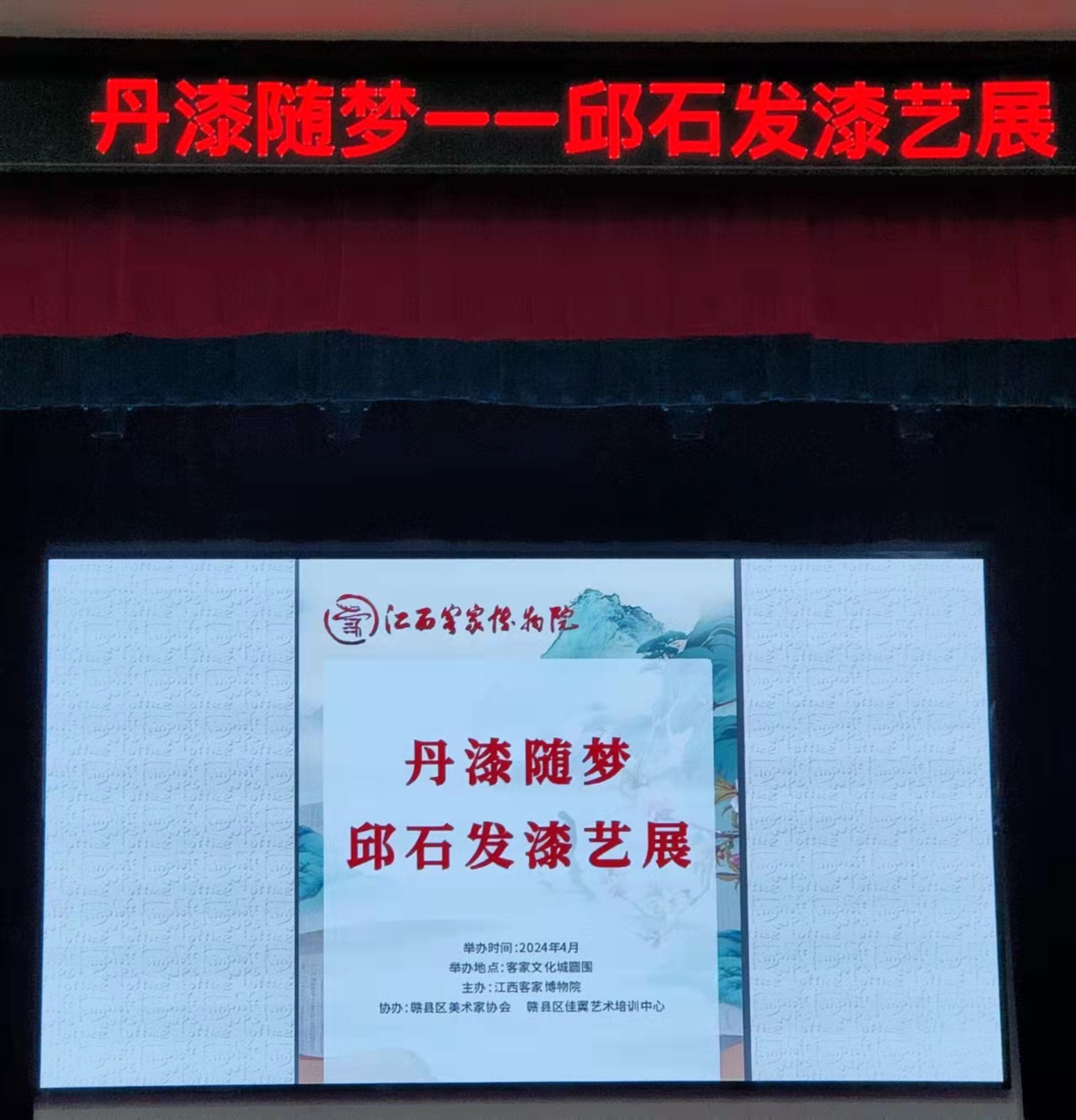

邮编:341100 电话:0797-4431590 4446676 传真:0797-4431590 E_mail:jxgxhakka@126.com

Copyright ©2014 江西客家博物院-版权所有 赣ICP备17009353号-1 技术支持:赣州红浩网络

赣公网安备36072102000004

赣公网安备36072102000004