安姓起源于黄帝。远古黄帝有儿子叫昌意,昌意的长子叫颛顼,继承帝位。次子叫安,封于西戎,后来建立了安息国(在今伊朗高原北部),安息国王传位到太子安清时,东汉桓帝建和二年(148年)回到中国河南洛阳,宣传佛教,随后定居,子孙世代姓安。

安姓的血系一直比较复杂,自西域人成为北方安姓主流以后,外族的血液融入一直没有间断过:北魏时河南鲜卑族的安迟氏改为安姓。唐朝的突厥胡人,后来成为柳城的安姓望族。唐时回鹘人、五代时沙陀人、吐谷浑人、奚人等均有安姓。明朝时菲律宾苏禄东王于归国途中在德州病逝,其二位王子因守墓留中国,改姓温和安,今山东德州的安姓多出自此。明、清时期,北方的蒙古人、回回人、满洲人都有改本民族姓为安姓者。西南地区的彝人、云贵川地区的土司、土人在改流归土中改用汉姓,安姓也是主要的姓氏。

宋朝时期,安姓大约有14万人,约占全国人口的0.19%,安姓第一大省是四川,约占全国安姓总人口的25%。明朝时期,安姓大约有8万人,约占全国人口的0.09%,在全国的分布主要集中于贵州和山西两省,约占全国安姓总人口的40%。当代汉族安姓的人口170万,大约占全国人口的0.14%。河北为安姓第一大省,占安姓总人口的13%。

姓氏渊源

●源于黄帝

远古黄帝有儿子叫昌意,昌意的长子叫颛顼,继承帝位。次子叫安,封于西戎,后来建立了安息国(在今伊朗高原北部),到古代汉武帝时开始派使者至安息国以后,中国与安息国始有往来。安息国王传位到太子安清时,他不愿当国王,出家为僧,于东汉桓帝建和二年(148年),回到中国河南洛阳,宣传佛教,随后定居,子孙世代姓安。

●源于昭武九姓

出自唐朝时期中西亚的昭武九国,属于文化上汉化改姓为氏。唐朝时期有外邦“昭武九姓”,以原国名“安国”为氏留居中原,后省文简化为安氏。在唐朝时期“安史之乱”中的祸首安禄山,原为康氏,是中西亚的“昭武九姓”中康国人的后裔,后随继父姓冒姓为安氏,其后代遂以安为姓氏,称安氏,世代相传。

●少数民族

①源于鲜卑族,出自南北朝时期鲜卑安迟部,属于文化上汉化改姓为氏。南北朝时期,鲜卑族吐谷浑部中有安迟氏族。北魏王朝建立后,北魏孝文帝拓拔宏在迁都洛阳后实施全面汉化改革措施,将其改为汉姓安氏,其后代多称安氏,后逐渐融入汉族,世代相传。

②源于突厥族。安禄山原来没有姓氏,名字叫轧荦山。因为母亲改嫁于一位姓安的番官,就跟着改姓了安。

③源于回族。明朝时期来中国的苏禄国(今菲律宾苏禄岛)东王巴都噶·叭喀刺的第三子巴都噶·安都鲁,其后裔融入回族后,也取汉姓为安氏,现其家族主要在山东德州、天津两地繁衍。

④源于奚族,出自唐朝时期奚族人,属于汉化改姓为氏。唐朝时期,有回鹘民族、奚族人,之中有人以“安”为汉姓留居中原地区,并逐渐融合到汉族之中,世代相传至今。

⑤源于彝族,属于汉化改姓为氏。明、清两朝时期,在西南地区生息的彝族中有沙玛氏、村密氏、吉巴氏等众多部落,后在中央王朝政府推行的改土归流运动中,均流改汉姓为安氏,世代相传至今。

⑥源于达斡尔族,属于汉化改姓为氏。据史籍《黑龙江志稿·氏族志》记载:达斡尔族阿尔丹氏,世居黑龙江地区。后有满族引为姓氏者,满语为Ardan Hala。清朝中叶以后,达斡尔族阿尔丹氏多改汉姓为安氏。

⑦源于锡伯族,属于汉化改姓为氏。据史籍《清朝通典·氏族略·满洲八旗姓》记载:锡伯族安佳氏,祖先原为汉族,东汉末期被辽东鲜卑乌桓部虏携后融入鲜卑族,后逐渐演化为辽东锡伯族,世居普塞屯村(今辽宁大连庄河)。后有满族引为姓氏者,满语为Angiya Hala。清朝中叶以后,锡伯族、满族安佳氏多改汉姓为安氏。

⑧源于外夷,出自清朝时期沙俄侵略军俄罗斯族、哥萨克族战俘,属于汉化改姓为氏。为了保境安民,康熙大帝爱新觉罗·玄烨在平定了“三藩之乱”后,采取了一系列加强中国东北边防的措施。这些俄罗斯“旗人”,后来由康熙大帝赐其姓氏皆为安氏,意为“安卫大清”,押留中国,禁止返俄。这批战俘人数为一百二十九人,其后代遂以安为氏,后逐渐融入汉族、满族,世代相传至今。

⑨蒙古族、满族、朝鲜族等有安氏。

迁徙分布

西亚安息国的安姓自入居中原后,安姓发展史上三大郡望:凉州、姑臧、武陵郡皆出此二地。

三国两晋南北朝时,北方战乱频繁,烽烟四起,中原士族大举南迁,安姓也不外其列。由于湖南所处地理位置属较安定地带,故南迁安姓,多出甘肃支脉。此期,北方安姓虽笼罩于战火的阴影中,却也有发展。

北魏时有鲜卑安迟氏改姓安,居于河南洛阳,后渐与汉族安姓融合,不分彼此。北魏有安同,辽东人,太武帝时进爵高阳公,曾以高官佐辅王室,晚年又大兴寺塔,其族大支多,甚为兴旺。唐代以后,安姓日渐活跃,名人不断涌现。唐代有安禄山,为居营州柳城(今辽宁朝阳县)的杂胡人,本康姓。 《唐书 列传 安禄山传》:“安禄山,营州柳城杂种胡人也,本无姓氏,名轧荦山。突厥呼斗战为轧荦山,遂以名之。在突厥中,将军安波至兄延偃妻其母。 开元初,与将军安道买男俱逃出突厥中。道买次男贞节为岚州别驾,收获之。年十余岁,以与其兄及延偃相携而出,感愧之,约与思顺等并为兄弟,冒姓为安。及长,解六蕃语,为互市牙郎. ”后安禄山叛乱遭镇压。

宋元时期,金兵入主中原和蒙古军队南下,致使北方再度处于混乱状态,由此,中原人士大举南下,安姓族人也多携家南徙于安徽、江苏、浙江等地。明清时期江苏无锡、金匮多安姓。

明初洪武、永乐年间,安姓作为大槐树迁民姓氏之一,被分迁于山东、河南、安徽、浙江、贵州等地。清代有闽、粤沿海之地安姓渡海入台。

今日安姓尤以河北多此姓,约占全国汉族安姓人口的百分之二十五,另安徽、河南二省也多安姓,上述三省安姓约占全国汉族安姓人口的51%。

河南省(商丘市柘城县)申桥乡安氏如:安庙村、胡襄乡安庄寨村,河南泌阳安氏比较多有安庄十个有余,比如官庄的安庄,大安庄,小安庄。羊册的上安、下安、安吴等等。

人口分布

先秦时期,安姓很少为人所知。进入东汉以后,安姓主要活动在中原和河西走廊地区。唐朝,是安姓发展比较快的时期,但因安禄山之乱,河南一带的安姓改了其他姓氏,人口有所减少。

宋朝时期,安姓大约有14万人,约占全国人口的0.19%。安姓第一大省是四川,约占全国安姓总人口的25%。在全国的分布主要集中于四川、山西、河南、河北四省,约占全国安姓总人口的74%,其次分布于陕西、山东、广西、甘肃、浙江、福建。全国形成了以四川和豫、冀、晋为中心的安姓聚集区。

明朝时期,安姓人口急剧减少,大约有8万多人,约占全国人口的0.09%。在全国的分布主要集中于贵州和山西两省,约占全国安姓总人口的40%。贵州为安姓第一大省,占安姓总人口的2l%。其次分布于河北、江苏、四川、陕西、山东、河南,这六省的安姓又集中了51%。宋、元、明期间,安姓人口减少很多,其分布总格局变化不大,人口主要由北方向西南和东南迁移。全国形成以川贵、晋冀豫为中心的安姓聚集地。

当代汉族安姓的人口170万,大约占全国人口的0.14%。从明朝至今600年中安姓人口由8万增到170万,达21倍,安姓人口的增加速度高于全国人口的增加速度。自宋朝至今1000年间,安姓人口的增加率是呈V形的态势。安姓在全国的分布目前主要集中于河北、安徽、山东、辽宁四省,大约占全国安姓总人口的45%,其次分布于河南、黑龙江、山西、甘肃、陕西、贵州,这六省的安姓又集中了37%。河北为安姓第一大省,占安姓总人口的13%。全国形成了以渤海地区为中心,向西抵甘肃和向南达安徽的延伸形、高比率安姓分布带。

安姓分布很广,但在人群中分布部均衡。安姓在人群中分布在翼京津、晋陕宁、甘肃大部、青海东部、四川北段、贵州北部、豫鲁大部、湖北西北、安徽北部、江苏西北、内蒙古大部、黑吉辽,安姓占当地人口的比例一般达到0.24%以上,中心地区可达0.6%以上,以上地区覆盖面积约占了全国总面积的32.4%,该地区居住了大约69%的安姓人群。在内蒙古东北部、山东东部、河南南部、湖北大部、皖苏中部、云南、川贵桂大部、重庆、湖南西部、新疆西北,安姓占当地人口的比例在0.12%一0.24%之间,其覆盖面积占了全国总面积的24%。该地区居住了大约23%的安姓人群。

研究考证

《通志·氏族略二》:"安息王子入侍,遂为汉人,故其族出凉州。"

《姓氏寻源》卷十二"《唐·世系表》云:安出自姬姓,黄帝生昌意,昌意次子安居于西方,自号安息国。后汉末遣世子高入朝,因居洛阳。晋魏间,家于安定,徙辽东以避乱,又徙武威姑臧。……《隋书》康国支庶有安国,即以安为氏。《后魏·官氏志》安迟氏改为安氏。又康氏冒安姓者,安禄山是也。" (曾繁兵整理)

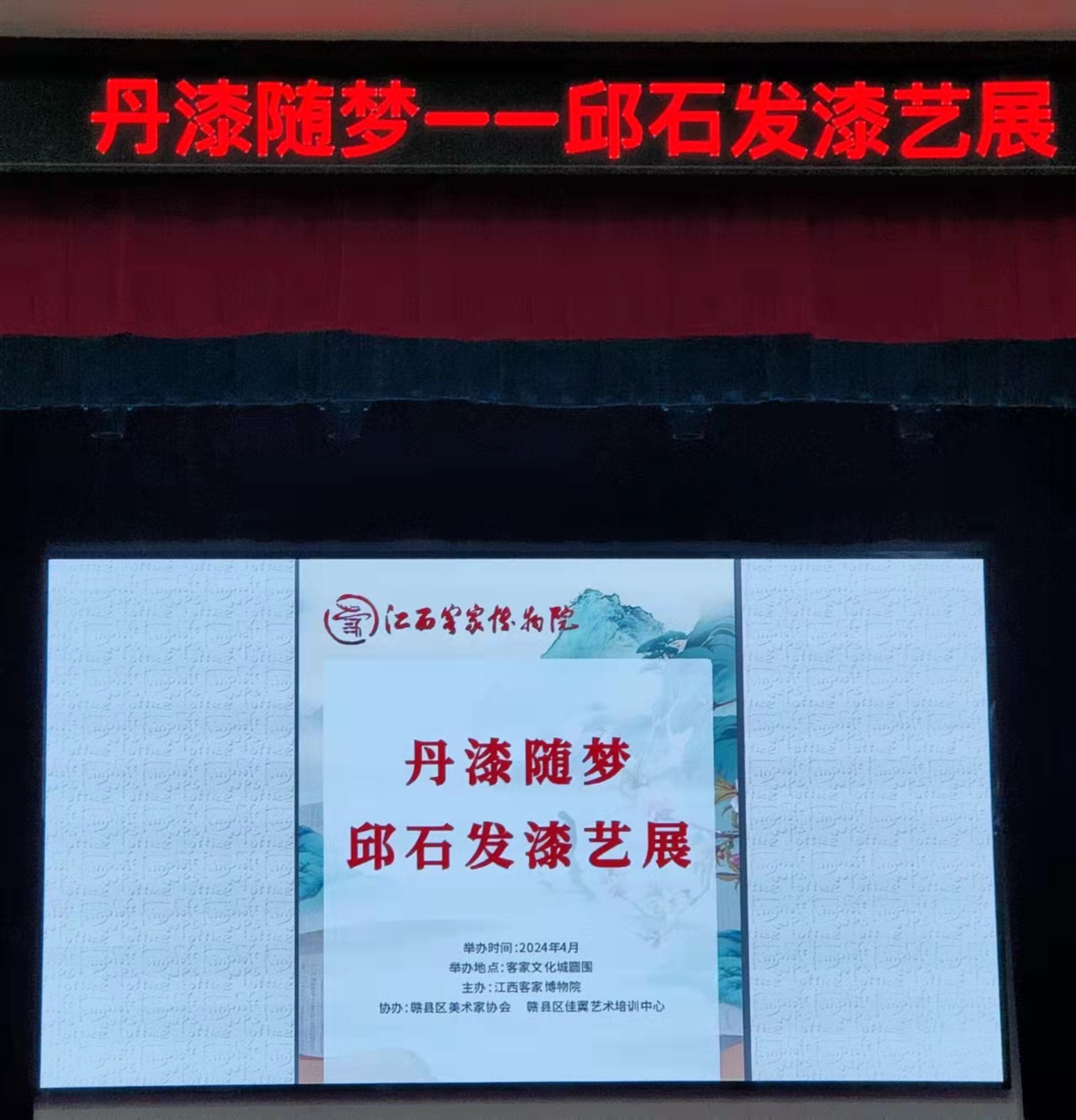

邮编:341100 电话:0797-4431590 4446676 传真:0797-4431590 E_mail:jxgxhakka@126.com

Copyright ©2014 江西客家博物院-版权所有 赣ICP备17009353号-1 技术支持:赣州红浩网络

赣公网安备36072102000004

赣公网安备36072102000004