熊姓,汉族姓氏,熊姓曾有72个望族。得姓始祖为鬻熊,为祝融氏的后代。

中国最古老的姓氏之一,最早可以追溯至西周周成王时期,为楚贵族姓氏。熊姓历史悠久,族大支繁。

熊姓分布以湖北、江西、四川、湖南等省为多,上述四省之熊姓约占全国汉族熊姓人口的百分之六十六。

字体变更

源流:"熊"为春秋战国时期楚国君王特有姓氏,取其"熊熊烈火"之意。

小篆:"酓"字 ◎ 音"yǎn"。先秦写法,在古代是帝王的意思。伏羲古称大酓包戏。酓是伏羲的称号。

异体字:"熋"字 ◎ 音"xióng"。 同"熊"。火字部首,笔画数为14画。

得姓始祖:鬻熊(Yù Xióng):商末人,其才高八斗,学富五车,曾为周文王之师,被封为护国侯。他是周文王姬昌的火师(官)。

周成王姬诵时,追封功臣后裔,他的曾孙熊绎受封于楚蛮,建立楚国。

鬻熊,姓芈,名熊,又称熊蚤或芈蚤。祝融氏的后代,是陆终第六子季连的后裔。鬻熊九十岁拜见文王,文王把他当做老师。到了武王,成王都把他当做老师。成王大量分封异姓诸侯,其时鬻熊已经去世,鬻熊的儿子熊丽、孙子熊狂也都已去世。故封他的曾孙熊绎于楚地,子孙都以熊为姓。传有三十一世四十三位君主。

鬻熊有《鬻子》一卷。《史记·楚世家》记载:"鬻熊先生辅佐文王,去世早。熊通说:'我的先人鬻熊渊博,是周王的老师。去世早。'"但《鬻子》说九十岁才见文王,之后有武王、成王向他求教封康叔于卫的事,算起他的年龄应该超过一百一二十岁才对。所以前面说到的去世早指的是未及受封就去世,而不是说不长寿。故楚人以鬻熊为始祖(楚人奉颛顼帝高阳氏为先祖,老童、祝融为远祖,鬻熊为始祖)。

本名熊蚤,又称鬻熊子、鬻子(已知最早的道家人物之一,起子书之始,著有《鬻子》一书。《汉书·艺文志》记载:"道家有《鬻子》二十二篇,小说家类有《鬻子说》十九篇"。刘勰《文心雕龙·诸子第十七》:"至鬻熊知道,文王咨询,余文遗事,录为《鬻子》。"今传《鬻子》仅二卷。),玄帝颛顼的后裔,楚国的先祖,楚国开国君主熊绎之曾祖父。

大约生活于公元前11世纪。其先祖为黄帝,黄帝子昌意生颛顼,颛顼四世孙陆终第六子名季连,鬻熊为季连之裔孙。鬻熊曾孙熊绎以王父字为氏,称熊氏。西周成王时,封熊绎在荆楚,建立楚国,建都于丹阳(今湖北秭归东南)。春秋时,楚国一度强大,势力曾扩展到中原,为春秋五霸之一。公元前二二三年,楚为秦始皇所灭,后人多以熊为姓,并尊鬻熊为熊姓的得姓始祖。

作为杰出大酋的鬻熊,还通晓法术,是一位有声望的宗教大巫。

其先辈原为芈[mǐ] 姓,芈国后裔。芈姓是所谓"祝融八姓"之一,始祖为季连。季连的后世子孙鬻熊为周文王师。古书记载,鬻熊以下楚君皆以熊为氏,但据出土战国晚期楚国铜器铭文,楚君名号皆以酓为氏。鬻熊曾孙熊绎僻处荆山(在今湖北南漳、保康一带),跋涉山林,以事周成王,被封以子男之田,居丹阳(今湖北宜昌市秭归县),从此立为国家。

楚的疆域最初主要在今湖北西部山区和江汉平原一带,后逐渐向西溯江而上扩展到今四川东端,向北溯汉水而上扩展到今河南西南的南阳盆地和丹江流域,向南扩展到今湖南北部的洞庭湖平原,向东沿淮水和江水扩展到今河南东南、安徽北部、江西北部和山东南部、江苏、浙江一带。

姓氏字体:熊[熊,读音作xióng(ㄒㄩㄥˊ),古音亦读néng(ㄋㄥˊ)]

迁徙分布

熊氏是一个多民族、多源流的姓氏群体,在当今姓氏排行榜上名列第七十二位的大姓,属于大姓系列,人口约四百四十三万余,占全国人口总数的0.28%左右。

熊姓发源于古时的楚国,即今湖北、湖南、江西等省,自然这一地区也成了熊姓首先繁衍的主要地区。

秦汉之际,熊姓仍旧以上述地方为其繁衍发展的中心,但亦有少数散居于河南、河北、山东等地。

魏晋南北朝时,熊姓已迁入我国江南广大地区,经过长时间的繁衍发展,逐渐在湖北之江陵、江西之南昌昌盛壮大起来,并陆续有人到朝中为官,故熊姓有以"南昌"、"江陵"为其郡望堂号的。

唐宋年间,熊姓后人陆续向江苏、浙江地区迁移,而南昌与江陵两地的熊姓依旧长盛不衰,人才辈出,族大人众,据北宋地理总志《太平寰宇记》所载,岳州(治今湖南省岳阳市)四大姓中有熊姓,豫章(今江西省南昌市)五大姓之首为熊姓。可见在宋代时,熊姓仍广泛分布在江西南昌及湖南岳阳一带。而宋初移居福建省建安(今建瓯县)等地的熊姓,也逐渐成为望族,后世出了不少名人学子。

南宋末年,元世祖忽必烈派兵征讨南宋,爱国将领文天祥拼死抵抗,但大厦将倾,非一木所能支也,故节节败退,南宋王室也从杭州出逃福建,再由福建败退广东孤岛--崖山。元兵所到之处,烧杀掳掠,百姓闻风而逃,故江浙一带之熊姓有迁福建者,再由福建入广东,以避兵火。

明初洪武年间,熊姓作为明朝江西填湖广-湖广填四川的迁民姓氏之一,被分迁于河南、山东、河北、北京、天津、江苏、安徽、陕西等省。明代以后,熊姓子孙陆续向广西、贵州、云南、四川、海南各处迁徙,并有融入苗族、水族、布依族、土家族、阿昌族等少数民族者。

到清朝,熊姓已散居全国各地,亦有闽粤之熊姓渡海赴台,进而迁居海外,侨居新加坡等国者。

如今,熊姓分布以江西、湖北、四川、湖南等省为多,上述四省之熊姓约占全国汉族熊姓人口的百分之六十六。

分支姓氏

昭姓是出现于周代中晚期的一个姓氏,是作为楚国主君的一个分支。名人有昭奚恤、昭鱼、昭雎、昭阳等。

研究考证

源流一

源于芈姓,出自商朝末期鬻熊及其后裔,属于以先祖名字为氏。 据史籍《世本》、《古今姓氏书辨证》、《元和姓纂》等的记载,黄帝子昌意生颛顼,颛顼四世孙陆终第六子名季连,赐为芈姓。季连生附沮,附沮生穴熊。在其后裔子孙中,到商朝末期有个叫鬻熊的人,字熊,很有学问,做过周文王姬昌的老师,受官火正,后世称其为鬻熊。其子后来事于周文王,早卒。曾孙熊绎便以王父字为氏,称熊氏。司马迁在《史记·楚世家》中记载:"鬻熊先生辅佐文王,去世早。熊通说:'我的先人鬻熊渊博,是周王的老师。去世早。'"但在《鬻子》一书中,鬻熊自己却说:"九十岁才觐文王,后有武王。及成王询封康叔于卫之事。"如此算起来,鬻熊的年龄应该超过了一百二十岁,堪称寿星。楚国传有三十一世、四十三位君主。到秦王赢政二十三(楚王熊负刍五年,公元前223年),楚国被秦国所灭,国人多以熊为姓,以念亡国,并尊奉鬻熊为得姓始祖。

源流二

源于有熊氏,出自黄帝的部落姓氏,属于以居邑名称为氏。据史籍《元和姓纂》记载,相传黄帝生在寿丘,长于姬水,居轩辕之丘,建都于有熊(今河南新郑),又称有熊氏。黄帝的后代中便有人以地名为姓,称熊氏。熊氏是中国最古早的姓氏之一。

源流三

源于苗族,属于汉化改姓为氏。苗族仡熊氏,在战国中期受楚文化影响颇深,当时即有改汉姓为熊氏者。到明朝时期的改土归流运动时,已基本改为汉姓熊氏了。

源流四

源于普米族,属于汉化改姓为氏。普米族熊氏,源出普米族的本牙氏部族。普米族的先民是由氏羌后裔的四个部落联盟而构成的,普米族民间有句古语"拍米冉贡组",意为普米族是由四座山上的四个血缘集团联合而成的。据宁蒗县永宁普米族传说,普米族最早的四个根是"布"(四个血统或四个氏族部落),其名称分别是:冉祖(绵羊)、拔佳(锅)、尚(熊)、搓皮(马)。冉祖和搓皮等主要分布在木里,拔佳、尚主要分布在盐源、宁蒗一带。又据传说,联合为普米族四个部落的名称是"萨雅崩巴供"、"布米虽母供"、"俄业里戛供"、"总散不安贡"。与以上四个部落相对应的本民族氏族名称分别是:"格母"、"本牙"、"穹·空尼"、"嘎甲拉玛"。普米族原来没有汉姓,在明朝洪武年间,大明王朝接管普米族聚居的川西南地区、滇西北一带地区后不久,这一带地区发生了叛乱。为了加强对这带地区的统治,明太祖朱元璋调集军队,用了六年时间平定叛乱,之后对普米族各氏族进行详细的户籍登记,因此,普米族便有了汉姓。其中的普米族的本牙氏部族,即"布米虽母供"、或称"尚",一律改称汉姓熊氏,世代相传至今。

源流五

源于满族,属于汉化改姓为氏。据史籍《清朝通志·氏族略·满洲八旗姓》记载:

⑴.满族喀尔拉氏,亦称喀尔喇氏,满语为Karla Hala,世居叶赫(今吉林梨树)、辽河流域,所冠汉姓为熊氏。

⑵.满族克哷氏,满语为Kere Hala,源出元朝时期女真庚克勒部,以部为氏,世居尼亚满(今辽宁新宾尼亚满山),是满族最古老的姓氏之一,后多冠汉姓为熊氏。

源流六

源于其他少数民族,属于汉化改姓为氏。今布依族、彝族、蒙古族、瑶族、阿昌族、壮族、土家族等少数民族中,均有熊氏族人分布,其来源大多是在唐、宋、元、明、清时期中央政府推行的羁糜政策及改土归流运动中,流改为汉姓熊氏,世代相传至今。(曾繁兵整理)

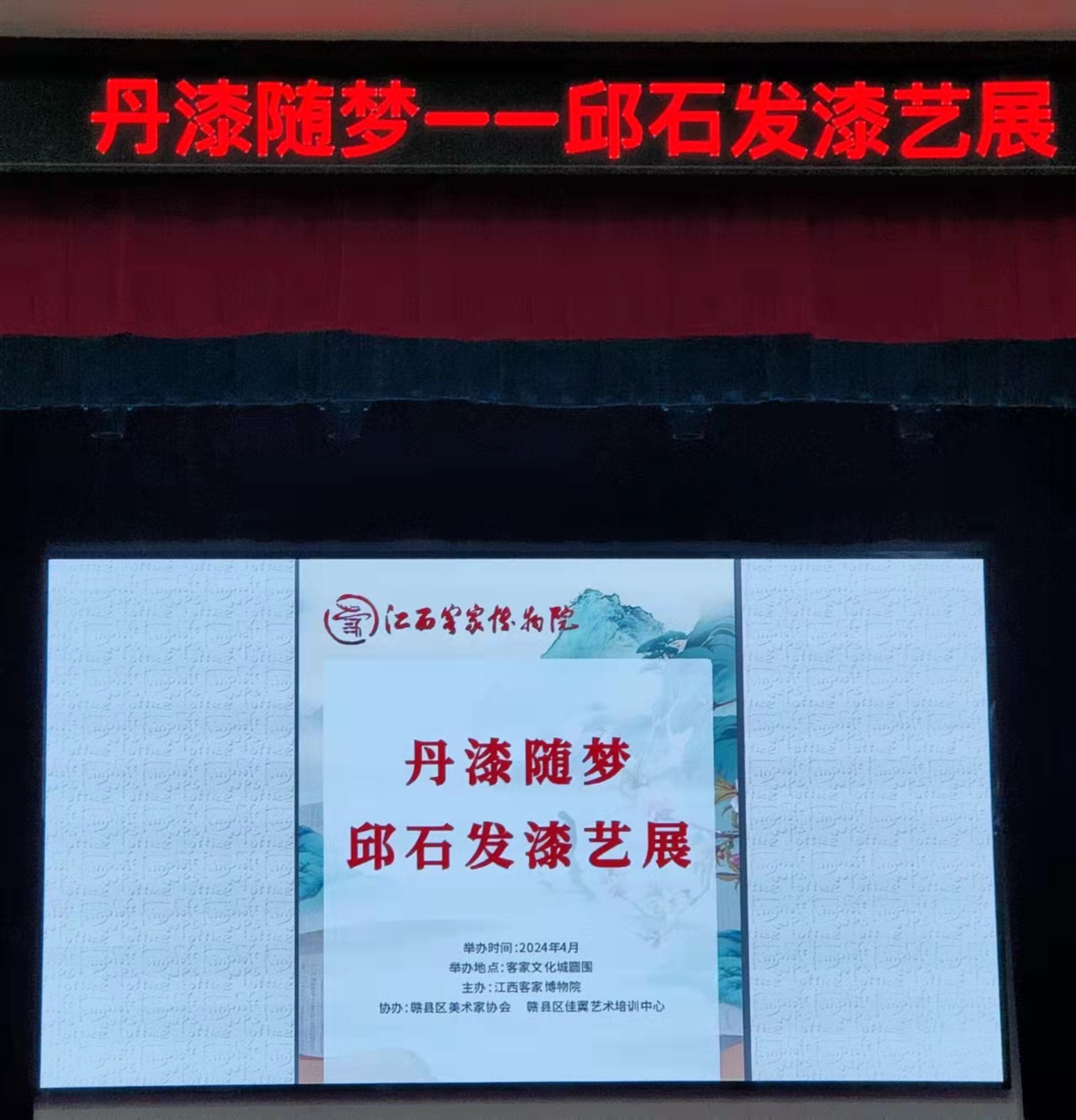

邮编:341100 电话:0797-4431590 4446676 传真:0797-4431590 E_mail:jxgxhakka@126.com

Copyright ©2014 江西客家博物院-版权所有 赣ICP备17009353号-1 技术支持:赣州红浩网络

赣公网安备36072102000004

赣公网安备36072102000004